Крест Эренбурга или отрывки писем, найденных у убитых немцев

«На излете советской власти потребности в памфлетах Эренбурга не было. Войны никто не хотел и не ждал, прошлое казалось понятным, будущее не пугало. Эренбург смирно лежал в библиотеках, ажиотаж вызывали совсем другое книги. Я, правда, кое-что прочла уже тогда.

Уже не помню, за что меня в школе наградили серенькой книжкой, где были избранные статьи Симонова и Эренбурга. Я росла у полок с другими книгами, но я прочла, я тогда читала почти все. Симонов пошел, Эренбург — почти оттолкнул своей резкостью (я очень хорошо относилась к немцам), но запомнился. Отточенностью формулировок, краткостью, яростью.

Меня четырнадцати или пятнадцатилетнюю, обожавшую Шиллера, Бетховена, Брамса Илья Григорьевич обидел. Тогда немцы уже были отдельно, а фашисты — отдельно и, как казалось, в прошлом, тогда для Эренбурга было не время, теперь оно наступило. К несчастью». © Вера Викторовна Камша.

Мяли танки теплые хлеба,

И горела, как свеча, изба.

Шли деревни. Не забыть вовек

Визга умирающих телег,

Как лежала девочка без ног,

Как не стало на земле дорог. Но тогда на жадного врага

Ополчились нивы и луга,

Разъярился даже горицвет,

Дерево и то стреляло вслед,

Ночью партизанили кусты

И взлетали, как щепа, мосты,

Шли с погоста деды и отцы,

Пули подавали мертвецы,

И, косматые, как облака,

Врукопашную пошли века.

Шли солдаты бить и перебить,

Как ходили прежде молотить.

Смерть предстала им не в высоте,

А в крестьянской древней простоте,

Та, что пригорюнилась, как мать,

Та, которой нам не миновать.

Затвердело сердце у земли,

А солдаты шли, и шли, и шли,

Шла Урала темная руда,

Шли, гремя, железные стада,

Шел Смоленщины дремучий бор,

Шел глухой, зазубренный топор,

Шли пустые, тусклые поля,

Шла большая русская земля.

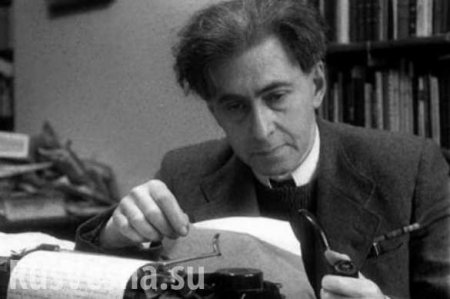

Илья Эренбург был «певцом ненависти» к врагу в самый тяжёлый период Великой Отечественной Войны. За это его ценили — за точное слово, за меткую фразу, за проникновенность, искренность, эмоции… и ненависть, перехлестывающую со страниц, осязаемую, живую, придающую силы раненым и изможденным бойцам.

За это же его клеймили потом. За ненависть, за слова, за энергетику строк. Забывая о том, что он сделал, и сколько души он вложил в то, что нацизм исчез не только с Земли Русской, но и был стёрт с лица мира. На долгих семьдесят лет.

Илье Эренбургу принадлежит авторство знаменитого лозунга — «Убей немца!». Адольф Гитлер лично распорядился поймать и повесить Эренбурга, а нацистская пропаганда дала Эренбургу прозвище «Домашний еврей Сталина».

«Вот отрывки из трех писем, найденных на убитых немцах.

Управляющий Рейнгардт пишет лейтенанту Отто фон Шираху:

«Французов от нас забрали на завод. Я выбрал шесть русских из Минского округа. Они гораздо выносливей французов. Только один из них умер, остальные продолжают работать в поле и на ферме. Содержание их ничего не стоит, и мы не должны страдать от того, что эти звери, дети которых, может быть, убивают наших солдат, едят немецкий хлеб. Вчера я подверг легкой экзекуции двух русских бестий, которые тайком пожрали снятое молоко, предназначавшееся для свиных маток…»

Матаес Цимлих пишет своему брату ефрейтору Генриху Цимлиху:

«В Лейдене имеется лагерь для русских, там можно их видеть. Оружия они не боятся, но мы с ними разговариваем хорошей плетью…»

Некто Отто Эссман пишет лейтенанту Гельмуту Вейганду:

«У нас здесь есть пленные русские. Эти типы пожирают дождевых червей на площадке аэродрома, они кидаются на помойное ведро. Я видел, как они ели сорную траву. И подумать, что это — люди!.».

Рабовладельцы, они хотят превратить наш народ в рабов. Они вывозят русских к себе, издеваются, доводят их голодом до безумия, до того, что, умирая, люди едят траву и червей, а поганый немец с тухлой сигарой в зубах философствует: «Разве это люди?»

Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятье. Отныне слово «немец» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной Германии.

Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого — нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! — это просит старуха мать. Убей немца! — это молит тебя дитя. Убей немца! — это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»

24 июля 1942 г. Как хорошо, что в то время не было социальных сетей, не было интернетовских кликуш — «немцыжебратскийнарод», «эторазжиганиемежнациональнойрозни», «онижедети», «онивсеодурманеныпропаганойгерманскихСМИ», «понятьипростить», «нельзяненавидетьврага», «мызаединуюгерманию». Тогда бы Илье Эренбургу было бы стократ тяжелее, потому что у него голос один. А у «тыловых плакальщиков», «общечеловеков», «жалельщиков братских народов» тысячи голосов. Имя им легион. И не жаль им было бы тех немцев. Совсем нет.

Им было бы радостно и сладостно возвысится над Ильёй Эренбургом, доказать самим себе в четырёх стенах, что он нелюдь, полная ненависти, а не они гуманисты с большой буквы «Г», что у них крылья и нимбы. И неважно, что крылья у «жалельщиков» из бумаги и картона, а нимбы — проволока со светодиодами. В домашних тусклых зеркалах всё смотрится, как надо. Это на фронте никого не обманешь. Но зачем «жалельщикам» фронт — там приходится делать выбор, каждую минуту, каждый миг жизни. Там видна кровь убитых женщин и детей, там видны убитые товарищи. От такого и картонные крылья испачкаются в саже выгоревших домов, да и нимб потускнеет рядом со вспышками гаубичных батарей.

Илья Эренбург бывал под Ржевом. В первый раз — в сентябре 1942 г. по поручению редакции газеты «Красная звезда». Здесь им были написаны статьи «Ожесточение» и «Так зреет победа». На ржевской земле ещё с августа шли непрекращающиеся ожесточённые бои. Эренбург вспоминал в книге «Люди, годы, жизнь»: «Мне не удалось побывать у Сталинграда… Но Ржева я не забуду. Может быть были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого столь печального — неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок».

Сердце подскажет, что ты — это тот,

Сорок второй и единственный год.

Ржев догорал. Мы стояли с тобой,

Смерть примеряли. И начался бой…

Странно устроен любой человек:

Страстно клянётся, что любит навек,

И забывает, когда и кому…

Но не изменит и он одному:

Слову скупому, горячей руке,

Ржевскому лесу и ржевской тоске.

У каждого «эренбурга» каждой войны свой крест. Вначале бить по врагу так, что даже Гитлер признаёт своим личным врагом. А затем терпеть обвинения от «союзников» и «товарищей» в жестокости и ненависти к «братскому народу». Тому народу, который бомбил жилые дома. Тому народу, который насиловал юных девушек. Тому народу, который смеялся над смертями младенцев. Тому народу, который записал миллионы людей в «унтерменши», «жареные колорады», «шашлык из ватников». Тому народу, который создал «Азов», «Айдар», «Шахтёрск», «Днепр-1» и «Правый Сектор». Тому народу, который массово записывался 14. Waffen-Grenadier-Division der SS «Galizien».

Самое важное для писателя быть честным перед собой. Перед своей совестью и долгом. Чтобы сердце билось неистово, как очередь из пулемёта, а строки чернели на бумаге, как меткие пулевые отметины.

По воспоминаниям самого Ильи Эренбурга, он ставил цель развеять существовавшие у значительной части советских солдат иллюзии о том, что, если «рассказать немецким рабочим и крестьянам правду, то они побросают оружие», что «миллионы немецких солдат идут в наступление только потому, что им грозит расстрел».

Солдаты группы «Центр» из Днепропетровска, Сум, Киева, Винницы, Полтавы, Запорожья, Одессы, Львова, Ивано-Франковска добровольно шли в военкоматы или не противились, когда к ним приходил военком — на работу или домой. Не убегали в Крым или Белоруссию. Не устраивали самострелы, чтобы отправиться в госпиталь с фронта. Не прятались по деревням и дачам. Не перебегали линию фронта и не сдавались войскам ДНР. Они шли и убивали. Они сноровисто заряжали гаубицы и РСЗО — и били по Горловке и Донецку. Они прекрасно понимали, что фугас или ракета «Града» не будет выбирать, где ополченец, а где старик, где боец, а где ребёнок, где орудие, а где юная девушка. Они знали. Они понимали. Они заряжали. Они убивали.

Он пригорюнится, притулится,

Свернет, закурит и вздохнет,

Что есть одна такая улица,

А улицы не назовет.

Врага он встретит у обочины.

А вдруг откажет пулемет,

Он скажет: «Жить кому не хочется» —

И сам с гранатой поползет.

Илья Эренбург: «В начале войны у наших бойцов не только не было ненависти к врагу, в них жило некоторое уважение к немцам, связанное с преклонением перед внешней культурой. Это тоже было результатом воспитания. Помню тяжелый разговор на переднем крае с артиллеристами. Командир батареи получил приказ открыть огонь по шоссе. Бойцы не двинулись с места. Я вышел из себя, назвал их трусами. Один мне ответил: «Нельзя только и делать, что палить по дороге, а потом отходить, нужно подпустить немцев поближе, попытаться объяснить им, что пора образумиться, восстать против Гитлера, и мы им в этом поможем». Другие сочувственно поддакивали. Молодой и на вид смышленый паренек говорил: «А в кого мы стреляем? В рабочих и крестьян. Они считают, что мы против них, мы им не даем выхода…»

Конечно, самым страшным было в те месяцы превосходство немецкой военной техники: красноармейцы с «бутылками» шли на танки. Но меня не менее страшили благодушие, наивность, растерянность.

Я помнил «странную войну» — торжественные похороны немецкого летчика, рёв громкоговорителей… Война — страшное, ненавистное дело, но не мы её начали, а враг был силён и жесток. Я знал, что мой долг показать подлинное лицо фашистского солдата, который отменной ручкой записывает в красивую тетрадку кровожадный, суеверный вздор о своем расовом превосходстве, вещи бесстыдные, грязные и свирепые, способные смутить любого дикаря. Я должен был предупредить наших бойцов, что тщетно рассчитывать на классовую солидарность немецких рабочих, на то, что у солдат Гитлера заговорит совесть, не время искать в наступающей вражеской армии «добрых немцев», отдавая на смерть наши города и села. Я писал: «Убей немца!»»

Они накинулись, неистовы,

Могильным холодом грозя,

Но есть такое слово «выстоять»,

Когда и выстоять нельзя,

И есть душа — она все вытерпит,

И есть земля — она одна,

Большая, добрая, сердитая,

Как кровь, тепла и солона.

Даниил Гранин когда-то написал: «В 1966 году одна знакомая двадцатилетняя девушка, случайно прочитав военные статьи Эренбурга, была возмущена — как так можно писать о немцах:

«Немцы не люди… отныне слово „немец” для нас самое страшное проклятие… Нельзя стерпеть немцев. Нельзя стерпеть этих олухов с рыбьими глазами, которые презрительно фыркают на все русское…»

— Как не стыдно!

— Кому не стыдно?

— Как ему не стыдно! Как не стыдно перед немцами. Так обзывать народ, нацию.

Она говорила это в 1966 году. А Эренбург писал в 1942 году, в августе, когда немцы шли на Сталинград, наступали на Северном Кавказе. Я помню, как нужны нам были статьи Эренбурга, ненависть была нашим подспорьем, а иначе чем было ещё выстоять. Мы не могли позволить себе роскошь разделить немцев на фашистов и просто мобилизованных солдат, шинели на них были одинаковые и автоматы. Это потом, в сорок четвёртом, сорок пятом, стали подправлять, корректировать, разъяснять, и то мы не очень-то хотели вникать.

А тогда было так. Были стихи Симонова «Убей его!» и стихи Суркова, статьи Толстого, Шолохова, Гроссмана, — никогда литература так не действовала на меня ни до, ни после. Самые великие произведения классиков не помогли мне так, как эти не бог весть какие стихи и очерки. Сейчас это могут ещё подтвердить бывшие солдаты и солдатки, с годами это смогут объяснить лишь литературоведы».

Проходят годы и «эренбурги» становятся не нужны. И барышни с тонкой душевной организацией морщат носики. И либеральная интеллигенция с пылом и жаром обвиняет в разжигании межнациональной ненависти, и бывшие «товарищи» требуют заклеймить, выбросить в безвестность и забыть «эренбургов», чтобы восстановить Единую Германию.

Всему своё время. И «эренбурги» хорошо это понимают. Люди, как люди. Они не меняются. Они всегда хотят быть лучше за счёт других. Не за счёт себя, не за счёт своего таланта или дара. А за счёт унижения таланта и слова других. Потому что храбрости личной мало, смелости нет, силы духа не хватает, чтобы встать и сказать правду — чтобы назвать подлеца подлецом, нациста нацистом, живодёра живодёром, нелюдь нелюдью, отбрасывая словесную шелуху про «интернационализм» и «братские народы».

Пока идёт война, пока гибнут мирные люди, пока грудь женщин и девушек рвут осколки мин, а младенцы погибают под завалами домов — время «эренбургов». И они нисколько не жалеют о том, что именно им выпало принять этот крест и говорить честно о ненависти. Чтобы война быстрее выгорела дотла вместе с нацизмом — с украинским ли, с германским ли совсем неважно. Нет у нацизма национальности. Не может быть братского народа с нацистской идеей.

22 июня 1941 за Ильёй Эренбургом приехали, повезли в «Труд», в «Красную звезду», на радио. Он написал первую военную статью.

Позвонили из ПУРа, просили зайти в понедельник в восемь часов утра, спросили: «У вас есть воинское звание?» и Эренбург ответил, «что звания нет, но есть призвание: поеду, куда пошлют, буду делать, что прикажут».

Источник - Русская весна